Le vicende della chiesa e la storia della parrocchia sono inevitabilmente collegate.

All’inizio l’edificio doveva essere molto piccolo, poco più di un capitello, e nei testi antichi viene definito chiesa campestre, cappella, oratorio a sottolineare le ridotte dimensioni e la modesta funzione che doveva avere: un piccolo luogo di culto per contadini e viandanti.

L’attuale struttura risale ai lavori effettuati ad inizio 1900 ed al restauro del 1992.

Per maggiori e più dettagliate informazioni:

Barcon di Vedelago. La storia che non ti aspetti

di Paolo Miotto 2023, GoPrint, Camisano Vicentino (VI)

Scopri come acquistare il libro ›

I Sergi-Castropola-Pola (secoli XII-XXI)

di Giacinto Cecchetto 2023, ZeL Edizioni, Treviso

Scopri come acquistare il libro ›

Il medioevo

La storia della chiesa ci riporta indietro nel tempo, tra il 1179 ed il 1183, anni in cui Gherardo (o Gherardino) da Camposampiero prima di partire per un pellegrinaggio verso Roma e il santuario di San Michele Arcangelo nel Gargano, dettava il suo testamento. È verosimile che la cappella rurale di San Michele costituisse un possesso personale della famiglia Camposampiero e che da questa fosse stata fondata.

La chiesa di Barcon prima della fine del XII secolo rientrava nella curia di Godego, la più occidentale delle pievi matrici del trevigiano e successivamente passò all’arcipretato di Castelfranco. La capella S. Michaelis de Barcono rappresentava la terza cappella di Salvatronda, da cui riceveva i sacramenti, e doveva già esistere come chiesa autonoma col suo villaggio prima dell’XI secolo, senza alcuna dipendenza dalla chiesa di Fanzolo.

Il giuspatronato degli Emo

Tra 1330 ed il 1450 il villaggio ha pochi abitanti e rischia di scomparire, perde le proprie prerogative di chiesa campestre sacramentale ed entra nella sfera d’influenza di Fanzolo, fino a divenirne involontariamente filiale e rientrare del giuspatronato della famiglia Emo.

Verso la fine del XV secolo una violenta grandinata distrusse i tetti di chiesa, canonica ed altri edifici presenti nel villaggio. Per riparare la canonica venne deciso di utilizzare parte dei coppi della chiesa che così rimase scoperchiata e ridotta a magazzino: il priore in casa non aveva posto e quindi utilizzava l’edificio sacro per tenervi biade, botti, tini ed altri generi in natura.

L’arrivo dei Pola

Nel frattempo la famiglia Pola aveva ampliato le sue proprietà acquisendo terreni in tutto il territorio e mirava a subentrare agli Emo nel privilegio del giuspatronato su Barcon. A sue spese ripararò chiesa e canonica ed acquistò campane, calici e indumenti per il sacerdote. Ad inizio 1500 fu revocata la concessione ai patrizi veneziani ed il giuspatronato fu concesso ai Pola e dal 1512 tale concessione divenne ereditaria.

Ottenuto ciò che volevano, anche i Pola si disinteressarono al mantenimento della cappella di Barcon. Nel 1525 la chiesa versava in uno stato pietoso. Durante la visita pastorale, il vicario generale del vescovo di Treviso a fatica riuscì a farsi strada fino all’altare perché l’edificio era ricolmo di fieno e botti di vino, più che in una cantina.

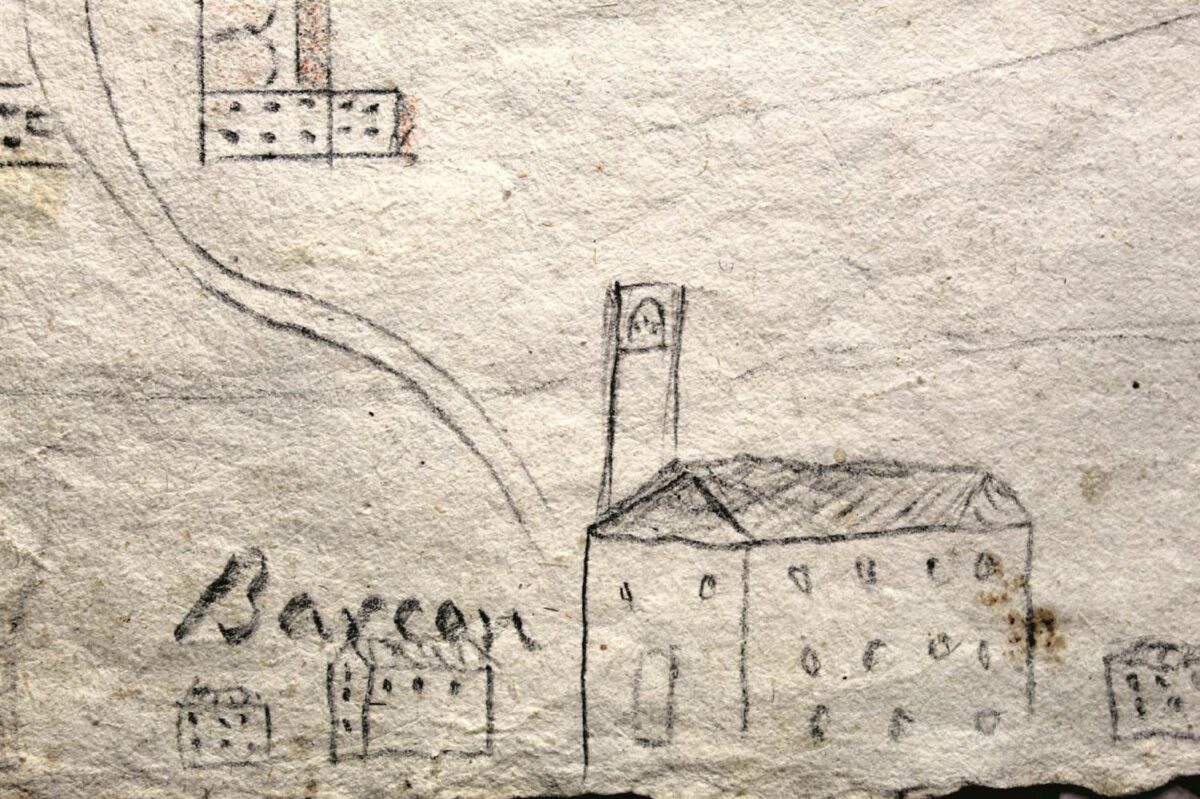

La chiesa di Barcon ed il suo campanile in un disegno del 1637. Archivio privato.

In Treviso e le sue pievi, Francesco Agnoletti scrive che «questa chiesa campestre al 1564 era stata bruciata» e che «in occasione di guerre questa chiesa fu fatta ospitale»

Le visite pastorali

Da una descrizione del 1564 sappiamo che in chiesa non era conservata l’eucarestia e mancava il fonte battesimale ma c’era un angolo dove battezzare in caso di necessità. La dotazione delle suppellettili e degli arredi sacri appare essenziale, con prevalenza di oggetti antichi e logorati dal tempo. All’apparenza mancano statue e dipinti, fatta eccezione per i gonfaloni di San Michele e della Madonna che precedeva le processioni. Vi era il solo altare maggiore con un crocefisso dipinto forse di foggia medievale.

Il campanile doveva essere unito all’abside, con due modeste campane e un campanello, forse situato all’entrata dell’edificio.

Tre anni dopo, durante la visita pastorale del vescovo di Treviso Giorgio Corner, vengono elencati gli arredi della chiesa: una croce di legno dipinta, due candelieri di ferro, un calice con coppa d’argento e piede di rame, una patena, un secchiello di latta per l’acqua santa, due campanelle, un altarino portatile, un messale di carta bombicina, tre palii d’altare, un camice e relativa pianeta di panno viola scuro con croce di tessuto pregiato, una pianeta di seta pesante bianca con croce di cordicella nera e bianca, un crocefisso bello, un gonfalone dipinto da processione di tela serica e sette tovaglie d’altare.

Ritornato nel 1579, il vescovo Corner trova la chiesa sostanzialmente nella situazione delle visite precedenti ma ora c’erano tre altari, uno fisso e due portatili che servivano per celebrare la messa durante le annuali processioni delle rogazioni. Interessanti sono i riferimenti alla presenza di due campane, alle tre finestre e al foro centrale sopra l’ingresso principale della facciata che fa pensare ad un’architettura di tipo romanico. In ogni caso la manutenzione dell’edificio appariva trascurata per l’assenza di vetrate e la crescita incontrollata di rovi a ridosso della chiesa.

Durante il 1600 non abbiamo notizie sullo stato della chiesa campestre di Barcon e nel 1725 il vicario generale durante la visita pastorale la trova ben tenuta.

Risale invece al 1756 una descrizione più dettagliata sul contenuto dell’edificio sacro.

L’altare era di marmo, abbellito da una tavola dipinta che raffigurava la Natività di Gesù mentre in sacrestia erano custoditi il calice e la patena con alcuni paramenti sacri in ordine, c’era pure un confessionale portatile. Nella sommità dell’altare c’era statua lignea di San Michele Arcangelo con ai lati due angeli anch’essi di legno.

Al termine della visita pastorale del 1777 fu rinnovata la richiesta fatta nel 1756 di spostare la statua di San Michele sopra i gradini della mensa dell’altare ed in caso contrario, dovevano essere levate le bilance.

Nonostante i ripetuti decreti vescovili, la statua di San Michele Arcangelo rimase nella sommità dell’altare e nel 1790 fu rinnovata la disposizione di spostarla.

Gli sforzi per l’indipendenza

Nel 1857 vari interventi sulla chiesa furono eseguiti da professionisti della zona e durarono almeno tre anni. Le opere di restauro interessarono sia la parte muraria che quella artistica. Dell’antica tela della Natività situata nell’altare maggiore, dismessa alla fine del XIX secolo, non sappiamo chi ne fosse l’autore ed in quale epoca fosse stata dipinta ma nel biennio 1857-1858 si spendeva del denaro per il suo ripristino. Tutte queste attività furono eseguite dai barconesi e dall’ultimo conte Pola per dare il giusto decoro all’edificio sacro in funzione al desiderio di elevarla al rango di curazia. Forse delusi dal protrarsi della vicenda e dall’uscita di scena della famiglia Pola, i fedeli persero l’entusiasmo iniziale e nel 1867 l’oratorio versava in una situazione di trascuratezza. Il delegato vescovile consigliava gli aggiustamenti da fare e nel 1871 il priore comunicava alla curia che tutti i lavori assegnati furono eseguiti.

La chiesa di Barcon tratta da un inedito disegno datato 1850.

Nel 1887 il ventisettenne pittore castellano Vittorio Tessari dipinge una tela centinata raffigurante San Biagio.

Durante la visita del 1889, il vescovo di Treviso trovò la chiesa mancante di tutto ed in condizioni materiali non buone ed esortò i barconesi a migliorarne la manutenzione. In quell’anno vi fu la radicale ristrutturazione della sacrestia.

Nell’aprile del 1891 fu ricollocato il settecentesco altare di Sant’Antonio che proveniva dall’oratorio della demolita Villa Pola e che diventò il nuovo altare della Madonna del Rosario. Nei successivi cinque anni vari interventi furono eseguiti per migliorare la struttura e l’aspetto della chiesa in previsione di raggiungere l’indipendenza da Fanzolo.

Tra il 1900 e il 1901, la piccola chiesa fu raddoppiata in ampiezza.

L’erezione della curazia avvenuta nel 1904 venne approvata anche da papa Pio X che decise di donare alla chiesa una pianeta, un ostensorio con teca a forma di lunetta e una pisside d’argento.

Dal 1905 fino al 1909 il restauro dell’edificio sacro continuò interessando la facciata, ideata dal priore Toffolo, e le finiture.

Finalmente parrocchia

A fine 1922 il vescovo di Treviso decretava l’erezione a parrocchia della chiesa di Barcon che veniva ufficializzata il 2 settembre 1923 dalla concessione del Regio Assenso. Il primo parroco fu don Massimino Pellizzari già curato a Barcon dal 1920.

Tra il 1922 ed il 1935, anno in cui la chiesa fu consacrata, furono eseguiti altri lavori di ristrutturazione. Gli altari diventarono cinque: il maggiore ed altri quattro dedicati alla Madonna del Rosario, a San Biagio, Sant’Antonio da Padova e a Santa Teresa di Lisieux.

Risale al 1927 l’affresco dell’abside raffigurante San Michele Arcangelo ed eseguito dal pittore trevigiano Gino Borsato, allora ventiduenne. Ulteriori decori furono eseguiti nel biennio 1930-31 dai fratelli pittori Francesco e Ottavo Soligo di Trevignano.

Nel 1937 fu rifatto il tetto della chiesa e l’anno seguente fu lastricato parte del sagrato, realizzati nuovi servizi igienici esterni e collocate sopra l’altare maggiore due statue raffiguranti i santi Pietro e Paolo, successivamente spostate all’esterno della chiesa e sostituite con i due angeli ancora presenti.

Gli interventi eterogenei succedutesi negli anni hanno alla fine indebolito la struttura e nel 1949 si dovette procedere alla chiusura di crepe che si erano aperte nel soffitto delle cappelle della chiesa.

Nel 1950 fu deciso di abbattere il vecchio campanile, ritenuto ormai pericolante, e su disegno dell’arch. Luigi Candiani di Treviso fu innalzata la nuova torre ad ovest della chiesa.

Nel 1992 la chiesa parrocchiale fu oggetto di altri lavori di ristrutturazione che interessarono il rifacimento della pavimentazione e dei serramenti, la ricollocazione di altare e organo e la redistribuzione dei locali della sacrestia ovest. In quell’occasione fu anche rifatto il sagrato esterno.

Nel 2023 sono state rifatte le finiture esterne ed interne, restaurati gli altari e l’affresco dell’abside.

Fonte:

“Castelfranco Veneto e il suo territorio nella storia e nell’arte”

di Giampaolo Bordignon Favero 1975,

a cura della Banca Popolare di Castelfranco

Epigrafe interna, sopra la porta principale di ingresso:

« Hanc ecclesiam / D.O.M. es s. Michaeli Arcangelo dicatam / olim prioratus et ab MCMIV curatia / nuper ab anno MCMXXIII paroeciali tibulo condecoratam / Maximo Pelizzari Parocho / ex delegatione D. D. Andreae Iacinti Longhin O.M.C. Episcopi Tarvisini / D. D. Carolus Agostini Patavinus antistes / Die VII septemb. MCMXXXV / consacravit // ».

Traduzione:

Il 7 settembre 1935 Carlo Agostini Vescovo di Padova, per delega del Vescovo di Treviso Andrea Giacinto Longhin O.M.C. (Ordo Minorum Cappuccinorum: Frati Minori Cappuccini, ndr) consacrò questa chiesa dedicata a D.O.M. (Deo Optimo Maximo: a Dio ottimo massimo, ndr) e all’Arcangelo S. Michele, un tempo priorato e curiaiza dal 1904, quindi innalzata al titolo parrocchiale dall’anno 1923, parroco Massimo Pellizzari.

Il patrimonio artistico attuale (1935, ndr) della chiesa è costituito da:

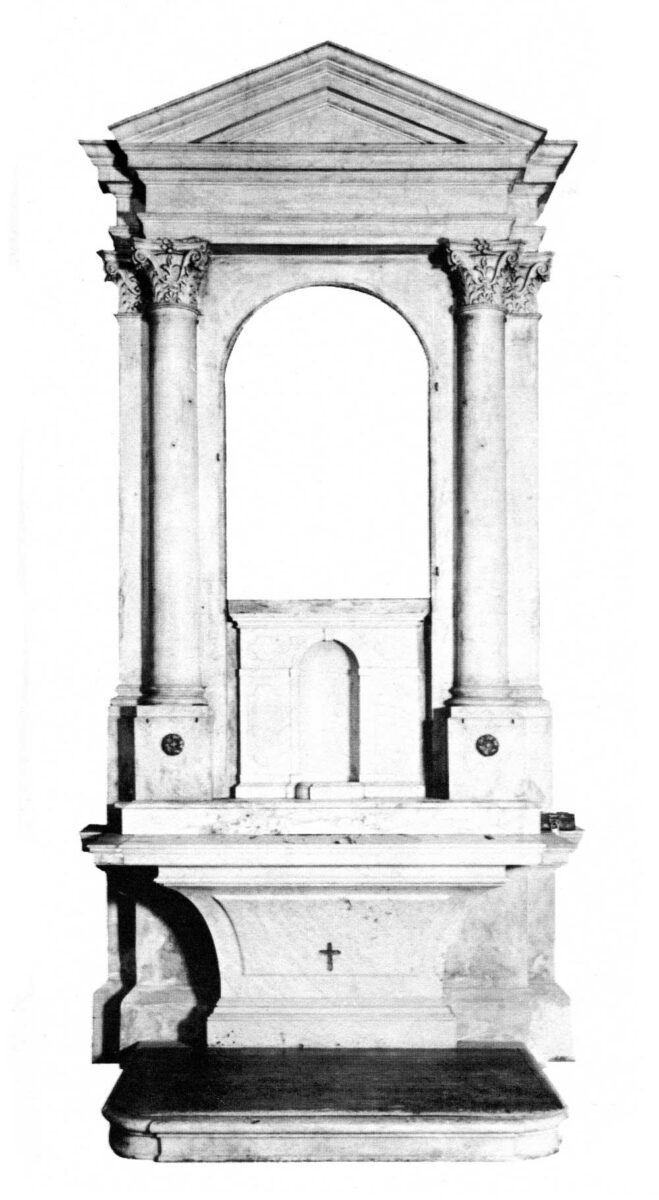

- Lapicida veneto sec. XVII: tempietto ostensoriale marmoreo con quattro colonne e cupola ad incrostazioni policrome (cm 145).

- Lapicida veneto sec. XVIII: altare in marmo bianco con due colonne, due paraste e capitelli. Mensa a piramide svasata; proveniente da Villa Pola (cm 400×212).

- Tessari V. (1887): San Biagio (olio su tela centinata firmata e datata, cm 155×103).

- Oreficeria veneta sec. XX: ostensorio neobarocco a raggera, sormontata da cherubini, con baldacchino crucigero in metallo e argento con dorature (cm 40×20).

- Argentiere tedesco 1913 (Wüsten Franz, Köln): ostensorio a reggera con applicazioni di quadrilobi e placche con tetramorfo, sormontato da globocrucigero tempestato di ametiste e agate, in argento dorato. Iscrizione intorno alla raggera: «Tabernaculum Dei cum hominibus»; iscrizione nel R/ del piede con nome dell’autore e data (cm 51×22).

- Argentiere veneto sec. XX: calice neobarocco in argento, tempestato di gemme; placche al piede con immagini delle Virtù teologali; iscrizione: «Le donne di Barcon nella missione del 1903» (cm 27,5×11,5).

- Manifattura veneta sec XIX (inizio): dalmatica e tunicella in tessuto bianco ricamato a fiori in oro, rosso, violetto e foglie verdi (cm 89).

- Artigianato veneto sec. XVIII: grande crocefisso e croce da parete, intagliati e dipinti, detto il Criston, (cm 265×165).

- Artigianato veneto sec. XVIII: crocefisso processionale, ligneo, dipinto: croce con finiture dorate alle estremità (cm 270×100).