Nella loro politica di acquisizione di terreni della pianura trevigiana, i Pola già a metà del ‘400 pensarono a Barcon, allora semidisabitato e periferico villaggio della podesteria di Treviso, come centro di gestione delle loro proprietà.

Grazie al basso costo delle sterili terre, riuscrono ben presto a possedere la quasi totalità del territorio barconese e quando la seriola derivata dal canale Brentella portò l’acqua del Piave direttamente al centro delle loro proprietà, si ritrovarono con una vasta campagna finalmente irrigabile.

La casa da statio

A metà ‘400 i Pola possedevano 1 caxa con 1 teza de muro coverta de copi ed avevano il progetto di edificarne una seconda: uno dei due fabbricati in seguito si sarebbe trasformato prima nella casa da statio e poi nella successiva Villa Pola settecentesca.

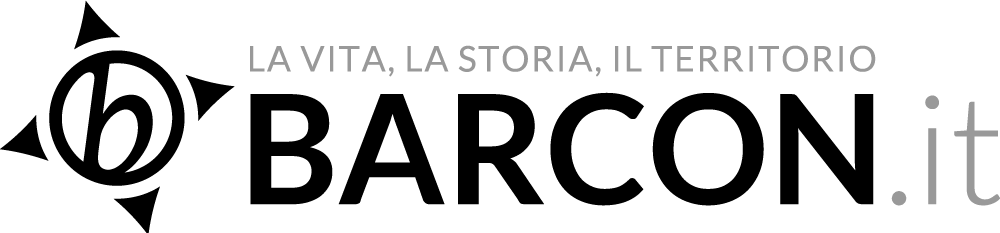

Un disegno di fine ‘500 mostra in modo schematico come doveva essere strutturata la proprietà in quell’epoca. Se una barchessa sembra fosse edificata nel medesimo luogo di quella massariana, l’edificio dominicale è posto nell’angolo della proprietà.

Questa tipologia di mappe aveva lo scopo quello di elencare le proprietà, non certo di disegnare la planimetria corretta delle aree censite, perciò l’ubicazione e la conformazione degli edifici non è certo fosse quella riportata nella mappa.

L’inventario eseguito nel 1598 ci offre un elenco di ciò che si trovava nelle varie stanze della casa da statio.

La casa da statio (stazio) o dominicale era la casa dove risiedevano i padroni dei terreni e differivano dalle dimore dei contadini non solo per le maggiori dimensioni ma anche per la qualità dei materiali con cui erano edificate.

Solitamente il tetto presentava quattro spioventi con cornicione ad imitazione dei palazzi veneziani e la copertura era rigorosamente in coppi, mai vegetale.

Si poteva trattare di vere e proprie ville progettate da più o meno noti architetti, corredate, oltre che di vari annessi rustici, anche di oratori, peschiere, ghiacciaie, limonaie, giardini, bròli, torri colombaie, labirinti e altro.

Paesaggi agrari della pianura veneta di D.Gallo e P.G.Zanetti, Veneto Agricoltura, Padova 2014

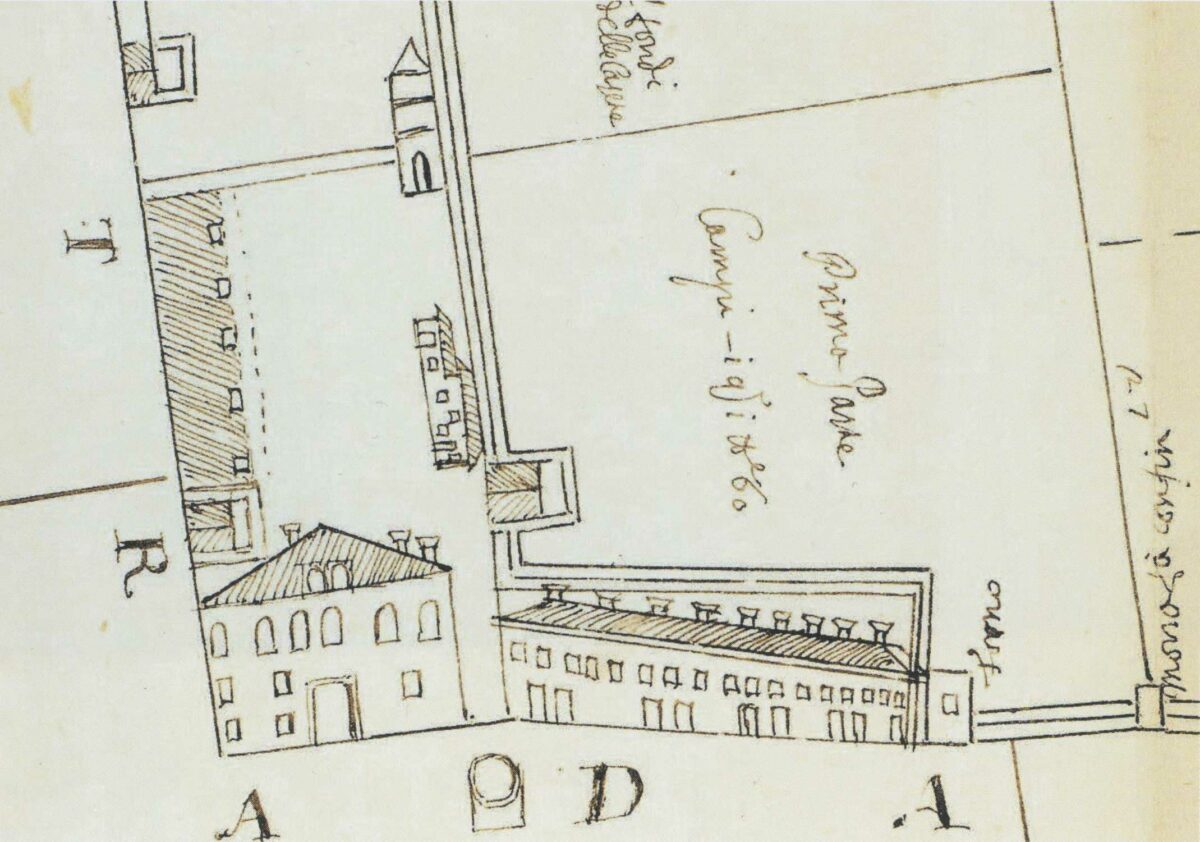

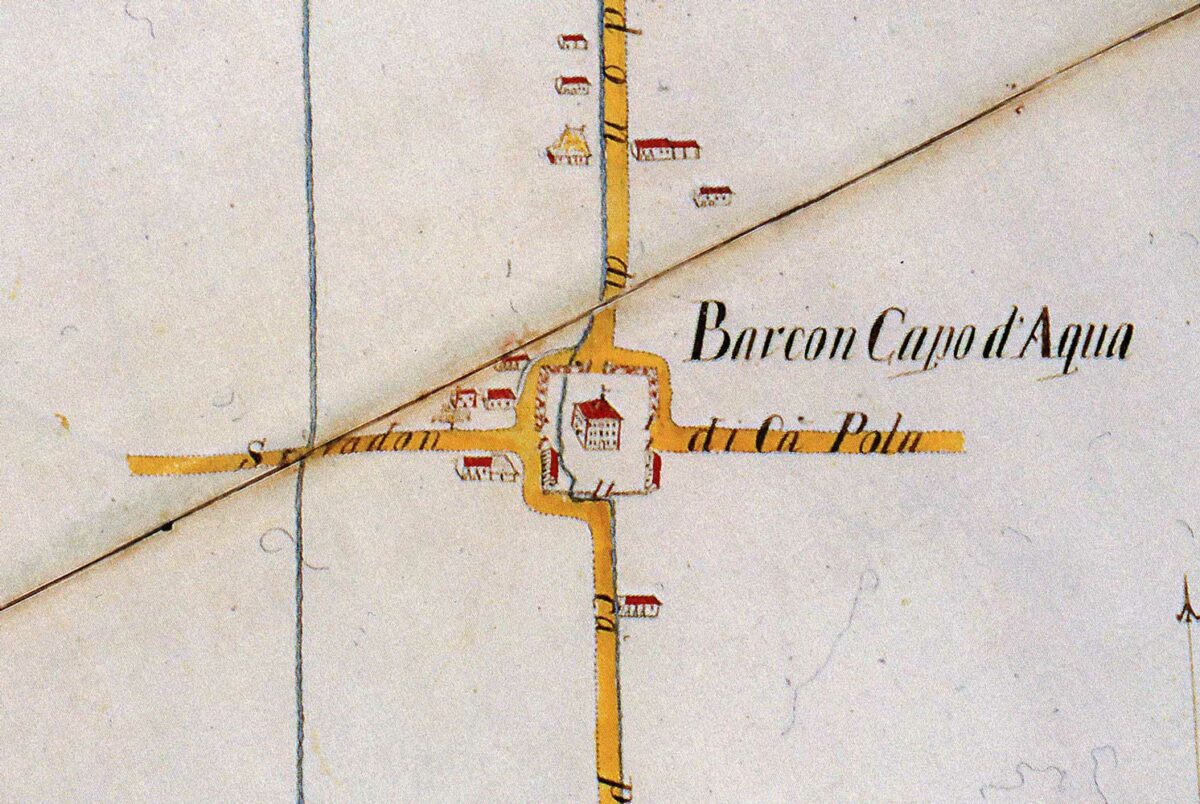

Mappa raffigurante i possedimenti della famiglia Pola nel 1637 a Barcon, particolare.

Archivio privato.

Nel XVII secolo

Meglio definita è la successiva mappa disegnata da Giovanni Basso nel 1637 che mostra le proprietà della famiglia Pola prima dell’intervento del Massari.

Il “Palazo” è raffigurato come una struttura a tre piani con un grande accesso ad arco e trifora al secondo piano, sul tetto una banderuola segnavento e due camini alla veneziana: si tratta della casa da statio interessata dall’inventario del 1598.

Alcune strutture erano addossate alla villa: ad ovest un piccolo edificio con una finestra, forse un forno da pane. Sul lato orientale alcune strutture dall’aspetto differente che probabilmente avevano destinazioni diverse: abitazione per i fittavoli, stalle, depositi.

Villa Pola del Massari

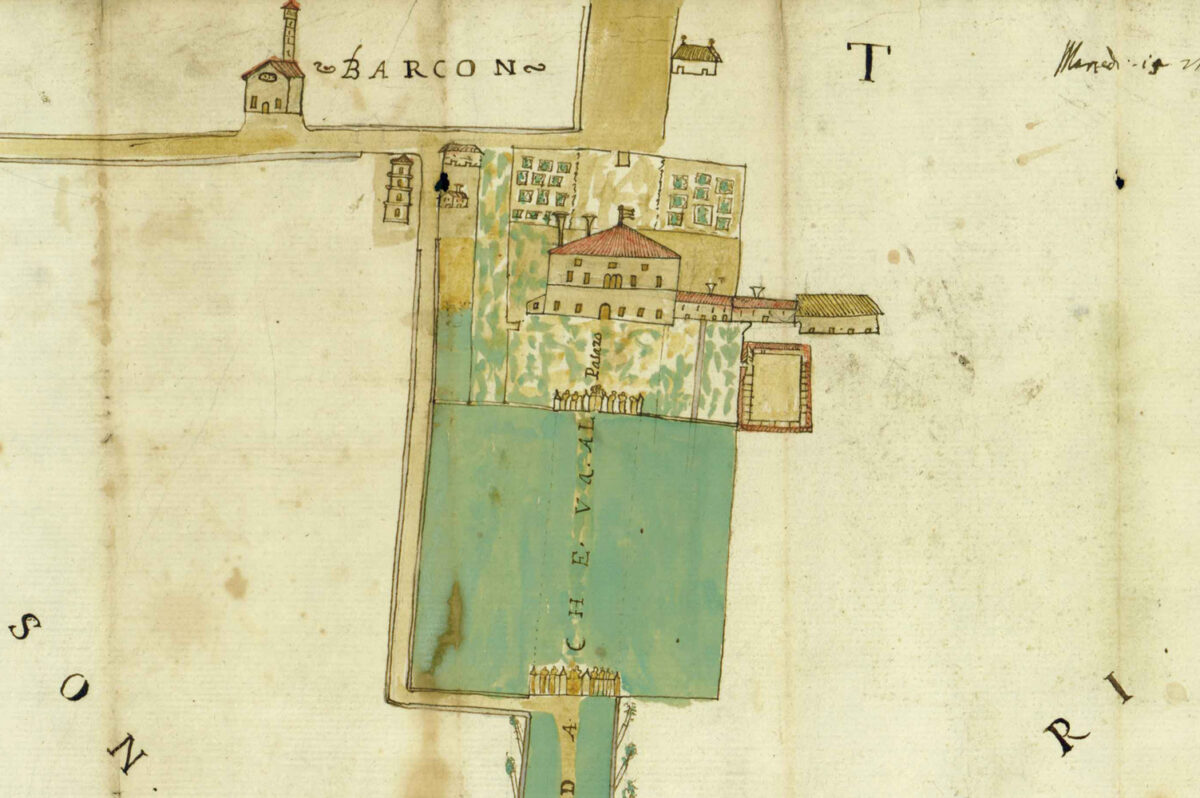

Giovanni Rizzi nel 1712 disegna una mappa che sembra ritrarre il progetto di Giorgio Massari in fase di realizzazione: la villa è sicuramente diversa rispetto alla mappa del 1637 e vi sono sia la barchessa che gli edifici rurali sul lato orientale del complesso.

Le ultime ricerche smentiscono la storiografia che considerava il 1718 come l’anno in cui il Massari ideò il progetto: alla luce delle nuove informazioni si ritiene di anticipare al 1712 l’inizio dei lavori.

La datazione del progetto massariano porta a pensare che il committente fosse Antonio IV ma non è escluso un intervento dell’anziano padre Paolo II, morto nel 1715.

Nel 1721 i lavori di costruzione non risultavano ancora compiuti, come traspare da alcune lettere che il Massari, assiduo direttore dei lavori, inviava da Barcon ad alcuni suoi committenti.

Dall’estimo del 1712 risulta che «Il Nobile Signor Conte Paulo Pola Kavalier, ha un Palazzo Domenical, con Barchessa, et altre Fabriche pure Dominical, con cortivo, horto, et Brolo prativo piantà et vedegà de Campi 4»: si può dedurre che i conti Pola all’epoca avevano già costruito in paese una struttura urbanistica simile a quella odierna.

«El Palazo de Barcon, con trecentossessanta balcon»

Villa Pola doveva essere «magnifico e grandioso», relativamente alla struttura, «di forma quadrata, larga ogni faccia esteriore piedi 120… avente quattro piani per le stanze, e due sale a croce greca».

Insomma, quello che, secondo Lorenzo Crico, era il capolavoro di Giorgio Massari, appariva diviso in quattro appartamenti, ad ognuno dei quali si accedeva con scale separate; a loro volta, le stanze dei quattro settori comunicavano tra loro con piccole scale a chiocciola e una girandola sulla sommità del grandioso fabbricato indicava la direzione dei venti.

Se V. E. (Giovanni Ladislao Pyrker, patriarca di Venezia – ndr) raccoglierà alquanto a sè l’occhio, il quale avidamente spazia da lungi, vedrà il palagio Pola lungi due miglia che siede alteramente nelle praterie di Barcon, palagio, ch’ è forse il capo lavoro dell’ architetto Giorgio Massari, e d’un quadrato regolare sorprendente, cioè di piedi 120 di larghezza per ogni facciata e sotto un solo coperto.

Tutto vi spira grandezza per entro, e la sala superiore, ch’ è una croce greca coperta in ciascun ramo da una gran volta e da bella cupola in mezzo, vuol dirsi pittosto un tempio bellissimo di quello che una sala.

Tratto da:

Viaggetto pittorico da Venezia a Possagno

Lorenzo Crico, Venezia, Alvisopoli, 1822.

Questo valent’uomo (l’architetto Giorgio Massari ndr) fece di molte opere in questa provincia, e distinguesi sovra ogni altra quella del magnifico palagio eretto pei conti Pola in Barcon, compiuto l’ anno 1720.

Quivi l’architetto accoppiar seppe alla grandiosità del vasto edificio novità d’invenzione: palagio d’un solo coperto, di forma quadrata; larga ogni faccia esteriore piedi 120, e ciascuna con bell’ordine architettonico sovra un basamento: avente quattro piani per le stanze. e due sale a croce greca; ciascuna saliente altezza delle stanze di due piani; ond’è che la sala superiore nel mezzo, alzandosi oltre i due piani, sotto il comignolo del coperto, con una cupola interna sublime, la qual nasce spontanea sovra l’incrocicchiamento, come dire, di due sale amplissime, avvenne che rassembra non più una sala a crociera, ma sibbene magnifico tempio.

Per cotesta sala a crociera, tanto nel pian terreno che nel superiore, ne valgono quattro separati quartieri, aventi oltre la scala principale piccole scale interne a chiocciola, onde aver libera e separata comunicazione per ciascun quartiere.

Tratto da:

Lettere sulle belle arti trivigiane

Lorenzo Crico, Treviso, Andreola, 1833.

La mancanza di documenti

Nulla ci è rimasto del grandioso progetto del Massari: al momento non sono state trovate documenti che ritraggano Villa Pola, mentre abbiamo delle stampe e dei dipinti di Palazzo Pola ubicato in Piazza de’ Cerchi (ora Piazza Pola) a Treviso ed anch’esso demolito a metà ‘800. Sappiamo che da Villa Pola provengono le quattro colonne doriche che adornano la facciata della chiesa dedicata alla Madonna delle “crozole” a Biadene di Montebelluna (TV).

Alcuni resti di strutture idrauliche sono stati rinvenuti durante il restauro della Barchessa avvenuto a cavallo del 2000 e collocati nei pressi della piattaforma sopraelevata edificata in quell’occasione a indicare il sedime della villa.

Però il lato di questa piattaforma è pari a circa 24,5 m ed è molto inferiore ai 40,8 m che Lorenzo Crico indica come misura di ciascun lato di Villa Pola.

Anche sovrapponendo la mappa del Catasto Napoleonico alle recenti foto satellitari, come riportato da Giulia Becevello, è possibile infatti constatare che l’attuale piattaforma presenta una superficie molto più contenuta rispetto al corpo centrale del progetto massariano.

L’aspetto esteriore di Villa Pola lo possiamo dedurre dalle descrizioni che ne ha fatto il canonico Lorenzo Crico, parroco di Fossalunga a cavallo del 1800, confrontandole con altre ville simili edificate in quegli anni o con la contemporanea villa Loredan di Paese (TV), altro progetto del Massari andato perduto ma di cui abbiamo una serie di dipinti e disegni realizzati da Francesco Guardi.

Se dell’architettura esterna riusciamo a farci una vaga idea, poche sono le informazioni relative alla struttura ed alle decorazioni interne. Sappiamo che il «grande soffitto della Scala del Palazzo Pola» è stato eseguito da Giambattista Canal nel 1786 ma non abbiamo nessuna informazione su quale fosse il soggetto dell’affresco.

L’ospedale militare austriaco

Tra il 1848 ed il 1849 Villa Pola e la barchessa furono requisite dal comando austriaco per adibirle ad ospedale militare ausiliario.

Questa è la descrizione fornita nel momento della presa di possesso degli edifici: «[…] Passando poscia nel Palazzo, nel piano più alto si numerarono stanze quattordici, delle quali undici calcolate per dieci letti ciascheduna, tre a due letti.

Nel piano nobile medio una sala di quarantaquattro passi in croce capace di ben novanta letti, camere undici maggiori da letti dieci l’una ed un oratorio.

Al piano terreno, misurata la Sala, venne dal detto Regio Medico trovata di passi quarantaquattro in croce, e capace di ben novanta letti, in giunta nove stanze per dieci letti l’una, ed altre per cucina, magazzino, dispensa.

Tutto calcolato il Regio Medico suddetto avvisa che il Palazzo coll’unita Barchessa può contenere oltre ottocento malati, e il Regio Medico Provinciale, come anche l’Assessore Municipale dichiararono che il calcolo può considerarsi fatto in lato senso, e che senza smodate restrizioni i Locali tutti esaminati si potrebbero ritenere capaci di forse mille malati, o certo più che novecento. Si è inoltre riscontrato che ogni piano è munito di opportune latrine.»

Villa Pola ospitò 116 letti al piano superiore, 110 in quello intermedio e ben 180 al pianoterra, per un totale di 406 posti letto.

Il declino dei Pola

Villa Pola seguì il destino dei proprietari, i quali, raggiunto l’apice della fortuna economica concretizzatasi nell’istituzione di un mercato nella piazza del villaggio, videro rapidamente sgretolarsi la solida posizione acquisita, intaccata da alcune penose vicende giudiziarie che avevano coinvolto alcuni membri della famiglia.

La vendita e la demolizione

Il 15 settembre 1851, Erminio Teodoro, figlio naturale di Titta Pola, decise di vendere tutti i suoi beni a Carlo Flantini, ricco industriale di Murano.

Alla morte del Flantini, la sua eredità risultava amministrata dalla moglie Maria Rubini, che dal 1858 ne divenne l’effettiva proprietaria e successivamente ai figli Filippo, Anna e Maria.

Come appurato da Giacinto Cecchetto, furono loro i responsabili della futura demolizione di Villa Pola.

Nel 1858 si verificò un grave danno alla villa, che comportò la demolizione del soffitto affrescato da Giambattista Canal ma le condizioni dell’edificio dovevano essere già molto precarie, considerando che essa era da tempo in gran parte disabitata e che le truppe austriache la occuparono in più occasioni.

La demolizione di Villa Pola cominciò il primo luglio 1861; nel 1954 Alteniero degli Azzoni Avogadro, interrogò «il più vecchio del paese per conoscere l’anno di questa distruzione barbarica» e questi gli aveva risposto che «suo padre Cavarzan Angelo, nato il 15 marzo 1844, quando aveva 17 anni, andò a lavorare alla demolizione del palazzo, che avvenne così nel 1861».

Di Villa Pola si perse memoria ed il ricordo che rimase nella gente di Barcon fu di una struttura dalle numerosissime finestre, tanto che nel 1908 ancora si parlava del palazzo che aveva tanti balconi quanti sono i giorni dell’anno.

Rimase intatta la sola barchessa, carica nelle sue strutture d’un forte richiamo al Cinquecento palladiano: essa s’offre oggi agli occhi dell’osservatore «quasi grande tempio di campagna, deposito gigantesco di carri ed attrezzi rurali», a testimonianza della grande arte di Giorgio Massari.

Per maggiori e più dettagliate informazioni:

Barcon di Vedelago. La storia che non ti aspetti

di Paolo Miotto 2023, GoPrint, Camisano Vicentino (VI)

Scopri come acquistare il libro ›

I Sergi-Castropola-Pola (secoli XII-XXI)

di Giacinto Cecchetto 2023, ZeL Edizioni, Treviso

Scopri come acquistare il libro ›

Il patrimonio perduto della famiglia Pola nel Trevigiano: la villa di Barcon di Vedelago

di Giulia Becevello 2021, in Fragmenta, I, Antiga Edizioni, Crocetta del Montello (TV)

Castelfranco Veneto e il suo territorio nella storia e nell’arte

di Giampaolo Bordignon Favero 1975, a cura della Banca Popolare di Castelfranco

Stare a Vedelago, una storia per sette paesi

di G. Cecchetto, G. Lanaro, B. Mazzocato, L. Vanzetto 1981

a cura della Cassa Rurale ed Artigiana di Vedelago

Alcuni anni fa anche noi abbiamo cercato di dare un immagine a Villa Pola ma, mancando delle fonti riportate dagli storici che negli ultimi anni ne hanno descritto le vicende, ci siamo basati sulle descrizioni fornite dal Crico.

Per le strutture interne abbiamo cercato tra gli altri progetti del Massari trovando delle affinità con quanto descritto dal canonico in Villa Rezzonico di Bassano del Grappa (VI), lavoro eseguito una ventina di anni dopo Villa Pola ed assegnato in via dubitativa al Massari.

Sono stato a vedere il sito dove era la villa dei Conti Pola a Barcon; è una campagna di terra sassosa, rossa, una pianura senza confini, senza alti alberi che ne interrompano l’uniformità; esiste ancora il lungo muro, che recingeva il gran giardino della villa; unico segno della magnificenza di un tempo è una barchessa immensa dimetri 64 x 21, ora abitata da contadini che lavorano i 5 ettari dell’ex giardino.

La barchessa è in buon stato di conservazione; costruita dal genio dell’architetto Giorgio Massari con 10 possenti arcate ad altissimo portico, intercalate da semicolonne, ha vastissime cantine e granai, dai quali si può capire la vastità dei possedimenti dei Conti Pola, che, fin dal secolo XV, avevano in proprietà quelle terre, in gran parte, un tempo, estese praterie.

Alteniero degli Azzoni Avogadro, 1954

Evidente l’impronta rococò nel primo lavoro, questa riappare anche nella villa Pola (e sarà un estremo dialettico dell’arte massariana con il suo opposto neoclassico) per il prevalente senso di massa che l’edificio assume, tanto più esteso tanto più levigato nella specularità del marmorino, diffondendosi nell’atmosfera e nella natura d’intorno.

L’apparenza prevalente della costruzione è proprio questa tendenza verso il barocco (e la data dei lavori surriferita ne dà la conferma) anche se il Massari tenti per questo corpo immenso una scansione razionale, una misura che rappresenti l’incidenza della mente e soprattutto dei giuochi con l’alternanza dei chiari e degli scuri, mediante dieci fornici, contesti con l’ordine tuscanico, con il movimento dei capitelli, degli archi, delle semicolonne, delle ghiere, delle interruzioni dell’attico, mediante l’inserto di una finestrella ovale, all’altezza di ogni archivolto.

Ma si tratta di misure e di elementi che sfuggono di fronte all’immensità dell’edificio.

Solo una distanza ravvicinata può rendere evidenti queste varietà di modulazioni, sovrapposte all’assoluta architettura, unitamente al senso di una fisica freschezza a chiunque, entrando nel porticato della barchessa, cerchi il riposo dalla calura dell’estate, che è fuori, nei campi e sul frontespizio dell’edificio.

Giampaolo Bordignon Favero, 1975