La Barchessa di Villa Pola è stata progettata da Giorgio Massari, l’architetto veneziano che ad inizio 1700 ridisegnò tutto il complesso della famiglia Pola.

Per edificare i nuovi edifici fu deciso di abbattere l’antica villa e tutte le costruzioni preesistenti.

La precedente barchessa

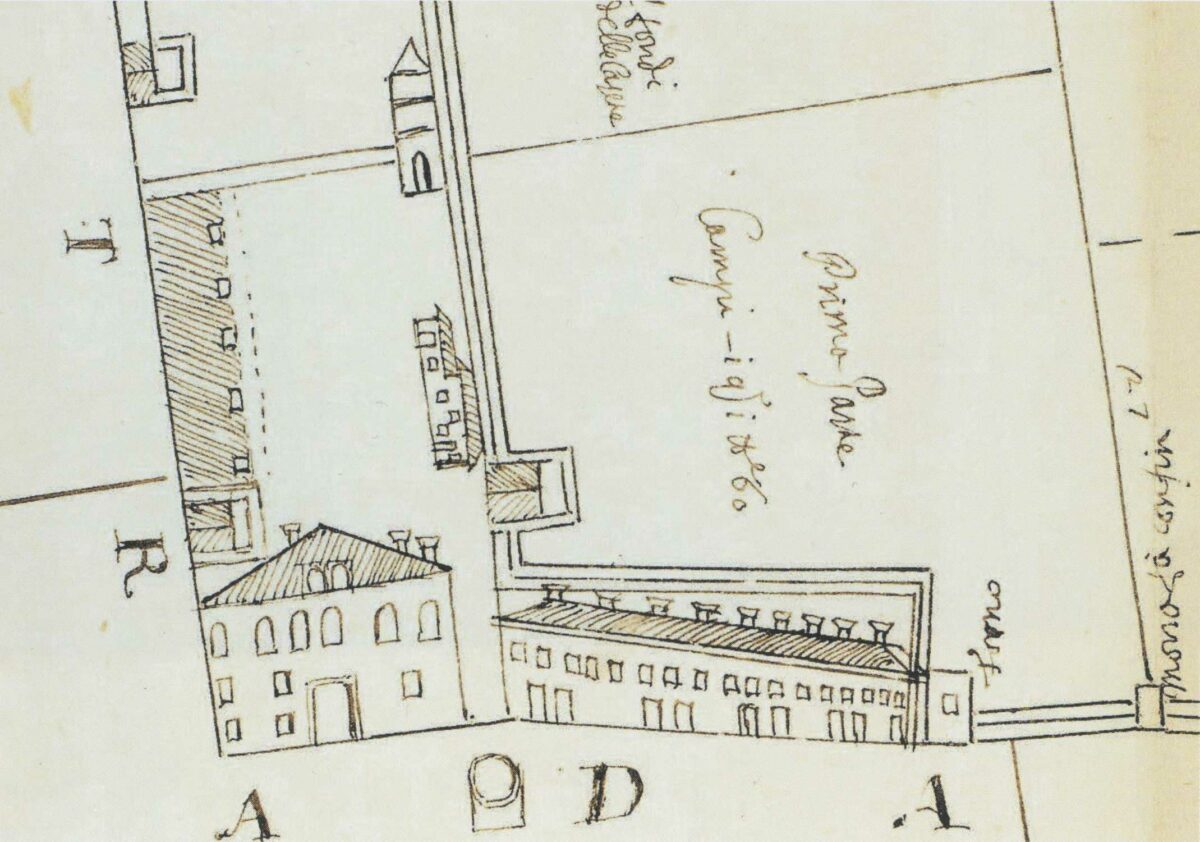

In una mappa del 1591 si può intuire come fosse strutturato all’epoca l’appezzamento all’interno della cinta muraria. Si tratta di un disegno schematico che verosimilmente non riporta l’esatta geometria del complesso dei Pola.

Ben visibile è però la presenza di una grande barchessa che si affaccia sulla strada occidentale, presumibilmente nella stessa posizione di quella attuale. L’edificio è raffigurato nel suo prospetto occidentale con quattro coppie di ingressi e uno isolato a sud, mentre al piano superiore si trovano diciassette finestre. Il tetto è delimitato da una cornice e sostiene ben nove comignoli.

Disegno del 1591, particolare.

Archivio della Biblioteca Comunale di Castelfranco

La Barchessa di Villa Pola, 2006

L’edificio massariano

Storicamente si riteneva che il Massari avesse ideato il suo progetto nel 1718 per poi portarlo a termine nel corso dei due anni successivi. Il risultato di ricerche recenti porta ad ipotizzare una datazione antecedente a quanto si supponeva. La mappa che correda la polizza d’estimo del 1712, evidenzia una sostanziale trasformazione rispetto alle precedenti raffigurazioni per cui si può supporre si tratti del progetto massariano. Stando quindi alle ultime notizie, l’attuale Barchessa di Villa Pola risale al primo decennio del 1700 e fu commissionata da Antonio IV. Smentendo ulteriormente la tradizione storica, sembra non sia mai stata edificata una barchessa gemella e simmetrica sul lato est del brolo dei Pola. Nel suo progetto il Massari potrebbe aver previsto la presenza di due barchesse per completare la sua idea dello spazio attorno alla villa ma non ce n’è traccia nelle mappe.Il 1848

Tra il 1848 ed il 1849 la Barchessa di Villa Pola e la villa furono requisite dal comando austriaco per adibirle ad ospedale militare ausiliario.

Questa è la descrizione fornita nel momento della presa di possesso degli edifici: «[…] si recò nell’interno della Barchessa, ove nel piano inferiore si misurò un vasto granaio capace di almeno sessanta letti, al granaio sono contigue cinque camere capaci di altri venti letti. Salendo al piano superiore della detta Barchessa, si trovò un altro più vasto granaio, che misurato dal Reale Medico in capo militare si trovò capace di ben cento e venti letti.»

In Barchessa di Villa Pola gli austriaci predisposero 200 posti letto.

La vendita delle proprietà dei Pola

Erminio Teodoro Pola, figlio ed erede di Giovanni Battista VII, nel 1851 vende all’industriale muranese Carlo Flantini, quasi tutti i beni di Barcon, inclusa la villa e la barchessa. Lo stesso anno il Flantini muore ma l’ex proprietà dei Pola rimarrà alla vedova ed ai figli Filippo, Anna e Maria.

La Barchessa di Villa Pola nel XX secolo

Tommaso Flantini, figlio di Filippo e di una Coletti, celibe e privo di eredi diretti, attorno al 1915 intestò le sue proprietà alla sorella di sua madre, Elisa Coletti, sposata all’avvocato veronese Pio Palazzi.

Maria Adelaide, unica figlia di Elisa Coletti e Pio Palazzi, sposò l’ufficiale medico Guido Pomini ed i loro discendenti rappresentano l’attuale proprietà della Barchessa di Villa Pola e dell’antico brolo di Barcon.

Il 1918

Anche la Grande Guerra chiederà un contributo dall’edificio massariano.

Nell’agosto 1918 la Barchessa di Villa Pola fu trasformata nell’ospedaletto da campo n. 165 e nella sede del Comando militare della zona di Barcon.

Il 1943

Le truppe di occupazione tedesca occupano l’atrio e parte dei locali della Barchessa di Villa Pola ed installano dei forni per la produzione del pane: gli archi del grande portico vengono chiusi con dei teloni ed il pane prodotto rifornisce le truppe presenti in tutto il Veneto ed oltre.

Nel catalogo delle ville venete curato dall’Istituto Regionale per le Ville Venete e pubblicato nel 1996, gli autori usano questo titolo per la scheda relativa alla barchessa: Barchessa di villa Pola, detta “Il Barcon”.

Noi barconesi abbiamo sempre usato il termine “la Barchessa” per definire l’edificio settecentesco, ciò è confermato anche dal ricordo dei più anziani.

Il toponimo Barcon con cui si identica il nostro paese è riconducibile ad un vocabolo di radice celtica e viene utilizzato come minimo dal Basso Medioevo (vedi il documento del XII secolo), quindi il suo uso precede di secoli la costruzione della Barchessa di Villa Pola.

La Barchessa di Villa Pola nel nuovo millennio

Dopo tre secoli l’edificio cessò la sua destinazione agricola.

Attualmente la barchessa ed il brolo sono gestiti dagli eredi Pomini che a fine dello scorso secolo avviarono un sapiente restauro dell’edificio che ne sanò la struttura e ne trasformò la destinazione d’uso.

Da inizio 2000 nel complesso immobiliare opera un birrificio che dal 2015 è gestito direttamente dalla famiglia Pomini.

Dal 2019 nella barchessa opera un noto ristoratore veneto.

Per maggiori e più dettagliate informazioni:

Barcon di Vedelago. La storia che non ti aspetti

di Paolo Miotto 2023, GoPrint, Camisano Vicentino (VI)

Scopri come acquistare il libro ›

Castelfranco Veneto e il suo territorio nella storia e nell’arte

di Giampaolo Bordignon Favero 1975, a cura della Banca Popolare di Castelfranco

I Sergi-Castropola-Pola (secoli XII-XXI)

Storia di una famiglia dall’Istria a Treviso e la germinazione di un ramo famigliare in Boemia, all’inizio del secolo XVII

di Giacinto Cecchetto 2023, ZeL Edizioni, Treviso

Scopri come acquistare il libro ›

Il patrimonio perduto della famiglia Pola nel Trevigiano: la villa di Barcon di Vedelago

di Giulia Becevello 2021, in Fragmenta, I, Antiga Edizioni, Crocetta del Montello (TV)

I racconti della Barchessa

di Paolo Pomini 2011, Lombardo Editore, Roma

Sono stato a vedere il sito dove era la villa dei Conti Pola a Barcon; è una campagna di terra sassosa, rossa, una pianura senza confini, senza alti alberi che ne interrompano l’uniformità; esiste ancora il lungo muro, che recingeva il gran giardino della villa; unico segno della magnificenza di un tempo è una barchessa immensa dimetri 64 x 21, ora abitata da contadini che lavorano i 5 ettari dell’ex giardino: la barchessa è in buon stato di conservazione; costruita dal genio dell’architetto Giorgio Massari con 10 possenti arcate ad altissimo portico, intercalate da semicolonne, ha vastissime cantine e granai, dai quali si può capire la vastità dei possedimenti dei Conti Pola, che, fin dal secolo XV, avevano in proprietà quelle terre, in gran parte, un tempo, estese praterie.

Alteniero degli Azzoni Avogadro, 1954

Evidente l’impronta rococò nel primo lavoro, questa riappare anche nella villa Pola (e sarà un estremo dialettico dell’arte massariana con il suo opposto neoclassico) per il prevalente senso di massa che l’edificio assume, tanto più esteso tanto più levigato nella specularità del marmorino, diffondendosi nell’atmosfera e nella natura d’intorno. L’apparenza prevalente della costruzione è proprio questa tendenza verso il barocco (e la data dei lavori surriferita ne dà la conferma) anche se il Massari tenti per questo corpo immenso una scansione razionale, una misura che rappresenti l’incidenza della mente e soprattutto dei giuochi con l’alternanza dei chiari e degli scuri, mediante dieci fornici, contesti con l’ordine tuscanico, con il movimento dei capitelli, degli archi, delle semicolonne, delle ghiere, delle interruzioni dell’attico, mediante l’inserto di una finestrella ovale, all’altezza di ogni archivolto. Ma si tratta di misure e di elementi che sfuggono di fronte all’immensità dell’edificio.

Solo una distanza ravvicinata può rendere evidenti queste varietà di modulazioni, sovrapposte all’assoluta architettura, unitamente al senso di una fisica freschezza a chiunque, entrando nel porticato della barchessa, cerchi il riposo dalla calura dell’estate, che è fuori, nei campi e sul frontespizio dell’edificio.

Giampaolo Bordignon Favero, 1975